夏冰 :北大的芳华岁月(上)

(四)文艺队变成北大金字招牌

北大文艺队留下的唯一一张彩色照片,舞蹈队和乐队在西门校友桥前草坪的合影。七十年代前期,彩照在中国还是超级奢侈品。

由于专业艺术家的秘密加持,北大文艺队的水平在“六厂二校”中很快有口皆碑。

而最辉煌的记忆莫过于《金泉村》(点击观看)被中央新闻电影制片厂摄入《欢度国庆》纪录片,这在六厂二校的文艺队中独一无二,最让北大自豪的是,这象征经过几年的磨砺,北大文艺队的江湖地位不可撼动,完胜了永远的欢喜冤家——“隔壁“的清华大学。

七十年代的每年五一国际劳动节和十一国庆节,北京人的文化活动就是所谓的“游园会”,文艺队必须在游园活动中搭台表演,而新影的“纪录片”并不是现场拍摄,而是事后在颐和园搭台重拍。为了达到电影所需的视觉效果,特别拨款给北大重新制作了全套表演服装,此事不仅让文艺队上下群情振奋,也让主管北大的军宣队颇为得意。

那时主管文艺队的最高领导,是北大军宣队的第三号人物,人称“老回“,是8341部队的一名军官,外貌酷似《奇袭白虎团》里方荣翔扮演的志愿军团长。老回总是端端正正戴着军帽,无论寒暑冬夏,65式军装的风纪扣都一丝不苟地扣得密密实实,说起话来斩钉截铁,做演出动员的时候也是满嘴”打一场攻坚战““攻克敌军堡垒”之类军事名词。(我一直怀疑他说的敌军堡垒是不是“隔壁“?)

老回的动员我多听了几次,便觉得好玩,有一次,当他向母亲等一群下属布置任务的时候,我忍不住插嘴说:“回伯伯,你和我爸爸一样,都是大胖墩儿。“ 这无厘头的一句话,让在场除了母亲以外的人都忍不住大笑起来,连工宣队的领导李师傅也跟着开心地笑了。虽说是童言无忌,毕竟对领导不礼貌,回到房间免不了被母亲呵斥,从此我远远看见老回都躲着,生怕他会怪罪我。

没想到,这句童言竟一下子传遍了整个北大。走在校园里,常有认识或不认识的叔叔阿姨停下脚步,叫我搬演一遍“你和我爸爸一样——“,很长时间,我都被人介绍成”叫老回大胖墩儿的那小孩“,连真名实姓都省了。为什么老回被叫了一次”大胖墩儿“能让这么多人如此开心,我过了很多年才明白。

按照那个时代的逻辑,把伟大领袖派到北大来的解放军叔叔,跟我那还在干校修地球的老爸相提并论,要多反动有多反动,抓住这个阶级斗争新动向,来个上纲上线,顺便敲打一下不听话的知识分子也是易如反掌,我的确是闯了大祸。但我想不通的是老回的反应,他对“大胖墩儿”这个词似乎并不反感,后来也没有借机给我那教女无方的母亲穿小鞋,满校园拿此事取乐他未必不知道,但的确没有恼羞成怒。多年后我跟母亲谈起此事,感慨老回虽然要身不由己地执行政策,可是本质上还是个有包容之心的正派人。当然无可否认的是文艺队是军宣队手上的王牌,是那个时代北大的一枚金字招牌,对文艺队的人和事,他们有意无意地网开一面。

文艺队享有的特殊待遇,从北大采购电视机一事便可看出端倪。1973年国产电视机开始实行有限制的内部供应,北大一共采购了两台9寸电视机,一台放在办公楼,另一台特批给劳苦功高的文艺队,放在南阁供大家享用。

电视机搬进南阁那天,文艺队老老少少欢天喜地挤在一楼大厅看热闹。因为我是其中最小的一个,就被优先安排在第一排。那时我有生以来第一次看电视,至今我还清清楚楚记得当天的节目是转播访华的日本大相扑表演,那是中日邦交正常化以后双方安排的重要的民间交流重头戏之一,连周恩来总理都抱病出席观战。

然而当时的中国人无法理解日本的传统格斗技,对这种“大胖子打架,谁胖谁赢“的运动根本没有兴趣,尽管看不出门道,大家还是努力地盯着九寸电视的小小荧光屏(跟Ipad某些型号的屏幕大小相似),直到电视里出现”再见“的字样才依依不舍地离去。而我最大的收获,是通过电视屏幕知道,我所认识的两个“大胖墩儿”——我爸和老回,跟相扑力士比起来,不过是两道闪电而已。

文艺队接待来访北大的斯里兰卡总理班达拉奈克夫人时的合影

1974年6月,日本创价学会会长池田大作第一次访华,到访北大时送的见面礼则把大家雷住了,那是一台日本产的20英寸彩色电视。敢情我们只能做9寸黑白电视的时候,日本人都有彩电了。校方做事还算透明,并没有把彩电留给校领导享用,而是放在哲学楼的阶梯教室,每星期举办数次电视放映会,放映会是卖门票的,一张五分钱。我那喜好探索新鲜事物的母亲第一时间就奔去买票,带我去看彩电,那天的节目是样板戏《沙家浜》,彩色电影我都不知看了多少次,但是从一台电视看到,还是感觉十分新奇。忍不住又嘴欠地问母亲:“等实现了共产主义,是不是咱们每家都有彩电看了?“结果,引起前后观众的一片哄笑。

同年12月,池田大作会长又一次访华。这一次,中方的邀请单位是北京大学。一年里两次高调访华,总给人一种不同寻常之感。在池田大作回忆录中,他间接地道出了理由,第一次访华时周恩来总理正在接受手术,不能接见外宾,第二次访华,他终于得到周总理的破格接见。而第二次池田访华的过程中,北大文艺队作为邀请方的文艺团体,为创价学会访华团呈现专场演出,在中日外交中扮演了重要角色,这也应该算是文艺队的辉煌记忆之一。

在“外事无小事“的中国,一场面向外宾的文艺演出就是”政治任务“。为了最大程度展现对日本贵宾的诚意,除了文艺队的保留节目之外,还请东方歌舞团的编导帮助排练了男子群舞《拉网小调》,母亲则现学了日语歌曲《樱花》。

七十年代的中国,所有外事活动都有一层神秘色彩,文艺队为迎接创价学会排练,对外并不声张,而是外松内紧。记得文艺队在大饭厅(即八十年代大讲堂、今天的百年纪念讲堂之前身)彩排,通常校内人员可以随便参观,而那次彩排,为了防范企图破坏中日友好的阶级敌人,有不少工作人员站岗清场,当天南阁大门紧锁,我离开幼儿园后无处可去,就到大饭厅找母亲,却被工作人员拒之门外。我饥肠辘辘站在门外,越想越委屈,忍不住哭起来。

不知过了多久,来了一个穿军大衣的中年人,问门前的校卫队员:“怎么一个小女孩在这里哭?”我一看,这人大约是个说话算数的,就大着胆子说:“我去后台找我妈,他们不让。”军大衣很和气地问:“你妈妈叫什么名字啊?”我报出母亲的姓名,他说,不用哭,我带你去后台找你妈妈。于是我狐假虎威跟在军大衣后面,果然一路畅行无阻。

军大衣让人把母亲找来,母亲一看军大衣,立即诚惶诚恐地说:“王政委,真不好意思,让这丫头耽误您时间了。”军大衣说了声“没关系”,便离开了。

不一会儿,后台就有人小声议论:“不是说不让家属到后台来吗?为什么她在这儿?”“哎呀,王政委带进来的,谁敢拦?”

当时我并不知道“王政委”是谁。彩排开始,我偷偷向台下望去,看见刚才的军大衣端坐在第一排正中,猜想他是比“大胖墩儿”老回更大的官,这场彩排是安排给他审查节目的。

后来我才知道,他,就是王连荣,8341部队副政委,北大军宣队第一号人物,七十年代前期北大革委会主任。今天大约很少有人还记得这个名字了,作为非常时期这个校园里最位高权重的人,不被记得,或许反而是一件好事。我多次听老北大议论说,迟群、谢静宜去了清华,我们运气不算太坏。这句话,在我看来是对王连荣的高度评价。

呈现给创价学会第二次访华团的演出,不消说是文艺队的集大成。日本客人毫无保留的热烈掌声,让在寒冬里赤足跳舞的舞蹈队小伙子们觉得一切付出都是值得的,母亲演唱的《樱花》也受到高度评价。这是母亲最后一次作为文艺队的歌手演唱,在此前几个月,因为外婆病重,母亲已经申请了调动工作,离开她深爱的燕园,去市内的出版社法文部工作。当然,不能说出口的理由是:只要留在北大,就只能继续“放声歌唱”,再也无法继续她的文学事业。

完满完成党中央交给的“重大政治任务”之后,文艺队的几名主创人员获日方邀请,出席在北京国际俱乐部举办的答谢宴会。

至今我还记得,母亲收到了有池田会长亲笔签名落款的请柬,请柬印在一张雪白的有烫金边框的白色长方形卡纸上,母亲名字后面的称谓不是中国常见的“同志”,而是“女士”这样一个资产阶级色彩十足的词。我于是又提了个傻问题:“创价学会是无产阶级还是资产阶级?”

母亲也很会避重就轻:“周总理不是接见他们了吗?那他们就是无产阶级的朋友。”

(五)女神亚非

文艺队的一众女神中,和我最亲密的是亚非。

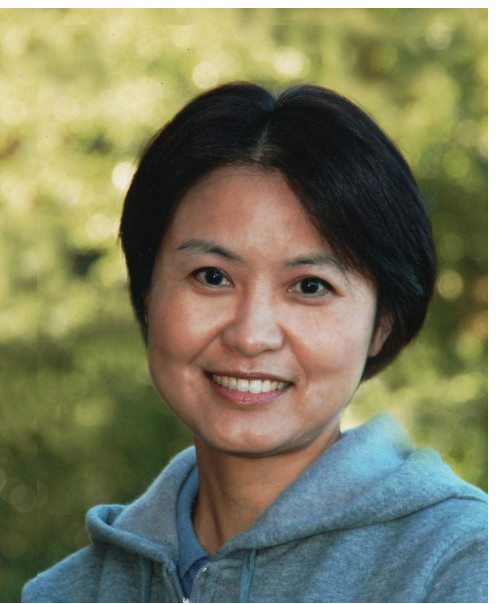

亚非遗照 (来自网络)

认识亚非的时候她只有十六岁,她符合七十年代女神的所有标准,两条麻花辫,乌黑明亮的眸子,还有带着稚气的笑容。我说不清亚非算是文艺队哪个分队的队员,因为她既是小合唱的成员,又是舞蹈队的一员,她和吕老师合演过《小放牛》,扮演祖孙俩,有时担任报幕,是整个文艺队独一无二的全能队员,母亲总说,什么事情交给亚非就不必担心了,她一定会给你办好。

外婆病重后,母亲时常要请假回城内去照顾,因此我常被留在北大,托给亚非照顾。现在想来,那时亚非还不到十八岁,她的父母家也在北京市内,她仍是个需要时而到父母面前撒娇的姑娘,这样让她放弃周末回家的机会照顾一个小孩,现在想来,心中充满歉意。

母亲不在北大的时候,我跟着亚非生活,她带我一起去食堂吃饭,一起在未名湖边散步,一起去三角地的副食店买零食。在我讲些自己的心事时,亚非总是睁大眼睛专注地听,仿佛我并不是一个比她小十几岁的孩子,而是她的同龄朋友。有时,亚非还会叫我讲个故事给她听,我就把从外公那里听来的故事复述一遍。每天早上她像变戏法一样给我梳出不同的发辫,晚上住在她的女工宿舍里。亚非让我睡她的床铺,在双层床的上层,她则借用别人空出来的床位。那是一个爱整洁又勤快的女孩的床,总是飘着一股香皂和雪花膏混合的香味,那是七十年代女神的体香。其实,每个女孩的童年都需要一个姐姐,而我偏巧只有一个年龄差距很大的胞兄,母亲又是个工作第一的女汉子,亚非的存在,刚好填补了我心底的空缺,让我有了一种被姐姐温柔疼爱照顾的安全感,尽管实际上我和她并无血缘关系。

母亲从城里回校后,问我跟亚非相处怎样,我说,亚非姐姐很喜欢听故事呢!我给她讲故事的时候,她听得好用心呢!母亲不由得哈哈大笑:“亚非姐姐最爱读书,那些故事她肯定知道的,认真听你讲故事是陪你玩,哄你开心!”

爱读书的亚非那时也在文艺队跟随姚学吾老师学英语,有一次还遭到了某阶级斗争观念特强的工宣队师傅的警告,但是外表温润如玉的亚非并没有屈服。1977年恢复高考制度后,她在中国有史以来竞争最激烈的高考中胜出,考入北京航空学院(今北京航空航天大学)。

不仅亚非,文艺队特有的学习气氛熏陶下默默刻苦自学的好几名队员,都在恢复高考初期考上了大学。

八十年代初,母亲参加一次外国文学学会后告诉我,她遇到亚非了,亚非从北航毕业后又考入社科院研究生院深造,专攻英美文学,与母亲成了学界同行。不久,亚非远赴大洋彼岸留学,先是陆续听到她在美国定居、任教,后来,在尚无互联网的时代,渐渐地失去了联系 。

互联网普及后,我在网上又得到一些亚非的消息,她以雅非、晚霞、哑姐的笔名在北美中文网写作,成了北美华社的诗人、作家。正当我感到重逢的日子不会久远的2009年11月,北美文心社的讣告飞进我的邮箱:作家亚非因胰腺癌晚期医治无效,于美国罗德岛逝世,享年五十四岁。

很多天,我不敢也不愿相信这是真的,直到看到亚非的遗照。照片中成年后的亚非,虽然剪了短发,眸子依然是乌黑清澈,和她永远留在我心底的十七岁姐姐别无二致。已经过去三十多年的往事,从记忆的闸门奔涌而出,每一个场景都清晰可辨,她的舞姿、她的歌声、她的梳齿轻柔地穿过我的头发的感觉,还有她的床上散发的香气,都在心坎上触发失去至亲的剧痛。

从此,我刻骨铭心地记住一句话:跟善待过自己的人说谢谢,一定要趁早。

(六)十五年后的回归

母亲离开北大的一年半后,四人帮倒台,军宣队、工宣队撤出北大,作为军宣队治校产物的文艺队随之宣布解散。

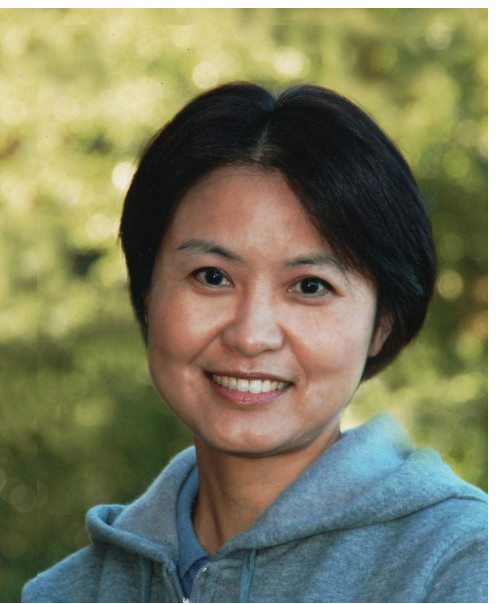

2006年6月文艺队聚会的合影。第二排左起第五人资民筠,第六人我母亲夏玟,第七人朱梅湘

文艺队解散后的四十多年里,母亲和过去的同事们仍然定期聚会,聚会的频度超过了她和大学同班同学。1998年百年校庆,母亲与文艺队时代的好友们发起北大教授合唱团,作为合唱团的一员回到北大的舞台。

北大教授合唱团1998年5月在办公楼礼堂的首秀

无论产生文艺队的时代背景有多少争议,没人怀疑,这是一个不美时代里偶然产生的特区,它保留了许许多多让人缅怀的记忆。只不过,除了文艺队的老人,这段北大历史上的特殊篇章已不再被人提起,以致不为人知,几乎要流失在岁月的河流中。

最令人惋惜的是马希文、资民筠、汪景寿几位老师已经先后作古,他们的原创手稿了无踪迹。至今我还能弹出《金泉村》的主旋律,在熟稔的乐曲声里,向远行的前辈,献上我的心祭。经过四十年风雨,依然觉得,它绝不逊色同时代的任何创作,尽管这些作品因不得已的原因打上了时代烙印,但是它们的艺术水准足够北大人珍惜和骄傲,尤其是,它们蕴藏了知识精英在非常时期的一种坚持,多少年来,我们谈论那个时代,总是热衷于谈论“以死抗争”,然而人类历史上的更悲壮的英雄主义,乃是以生抗争。

对我这个当年幼儿园小朋友来说,在全国八亿人民只能看八个样板戏的时代,生活在文艺队这个群体里,受到那个时代难得的艺术熏陶,是一种幸运。

1986年9月,我考入北大,成了父母的校友,家族与燕园的缘分,再次获得了延续。无巧不成书,母亲送我上学的第一天,在外文楼前第一个不期而遇的人,就是曾经拿着道具手枪把我吓哭的那个“卖木梳的”吕老师。

这年的新生文艺汇演,地点在办公楼礼堂,也就是十五年前我与母亲久别重逢,因她的一脸吓人的舞台妆不欢而散的地方。演出那天,母亲特意从市中心的家赶到北大来为我助阵,也是为了亲眼见证我如何在这个她无数次独唱过的舞台上,呈现在北大的第一次琵琶独奏。

人生就是这样奇妙。有的场景只出现一次,而有的场景会反复出现,见证着人与岁月的变迁。十五年间,我和母亲从不熟,变成无话不谈的母女,最终我们的人生都和同一间大学联系到了一起。办公楼礼堂就是我的人生见证之地。

新生汇演结束几天后,我接到了北大艺术团民乐队的录取通知,我在电话里告诉母亲这个消息时,听到了她开心的笑声。

老文青的接力棒,算是正式传到我手上了。

(全文完)

(承蒙冯孙齐教授提供照片,特此鸣谢)

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号