阅读:0

听报道

——追忆母亲艾珉

文 | 夏冰

6月1日凌晨,和疾病搏斗了大半生的母亲在她充溢着书香的家中安详地告别了人世。早在2008年,她已经立下遗嘱,除了写明遗产的处理办法,并郑重声明:不要进行无意义的抢救(无法提升生活品质的抢救)、不要举办遗体告别和追悼会、不保留骨灰、以最简朴的自然葬回归大地。按照她生前签署的协议,逝世的当天,已将遗体捐献给协和医科大学用于医学研究。

从42岁罹患二期乳腺癌开始到离世,整整四十五年的时间里,母亲的另一个身份是“病号”。四次肿瘤手术(两次恶性、两次良性),一次脑溢血开颅手术,再加上我早已记不清次数的各种小手术。出入医院、出入手术室在其他家庭是非日常,而在我家,是日常。有些白内障之类的门诊小手术,母亲甚至不通知孩子,先斩后奏,自己签字、搭出租车往返。她看见其他白内障病人兴师动众、前呼后拥地去做门诊手术,觉得特别夸张。母亲常挂在嘴边的一句话,是“能做手术的病,都是好病,咱们只管庆幸就是了。”

45年与死神周旋的病号生涯中,母亲完成了六部法国作家全集/选集的编辑工作,其中耗时十五年完成的1200万字的《巴尔扎克全集》打破了中国出版界外国作家全集的记录,加上三部文学论集、六部翻译作品和面向中学生的普及读物《佳作丛书》。与母亲交往不深的人,只看到她精神焕发、神采飞扬的一面,根本不会意识到她是医院的常客,身上布满手术缝合的创口。

也许是因为从中年起就要“向死而生”,在我很小的时候,母亲会不经意地谈起生死的话题,也特别注意培养我的独立生活能力,以便在“万一”发生的时候,我不会一筹莫展。那时并没有“终活”这个词,现在想来,“终活”,早就存在于母亲的意念中了,她的后半生一直实践着终活,甚至可以说她把人生变成了一场悲壮浩大的终活。

1980年底,母亲在乳腺癌手术四年后又在体检中发现了甲状腺结节。医生怀疑是癌症转移,火速安排她接受手术。听到医生建议的当天,母亲回家做的第一件事是录下她最喜欢唱的几首歌,因为担心手术后再也无法发声。(幸运的是术后病理化验结果是良性,她又得以继续她的歌唱爱好,并在退休后担任过北大教授合唱团和北京市教授合唱团的领唱)母亲住进肿瘤医院的第二天,我去医院看望她,她却命令我立刻回家帮她取来罗曼•罗兰的《母与子》(八十年代初医院住院处和家中都没有电话)。肿瘤医院和家之间单程就要两个小时,等我把书取来,住院区的关门时间都要到了,我满脸不情愿,但是母亲态度非常坚决,我只好从命。

三个月后,《读书》杂志刊载了母亲的文学评论《奔向光明的激流——读罗曼•罗兰的〈母与子〉》。其中有一段话,时隔四十年我依然记忆犹新:“小说的标题L'àme enchantée, 本义是“受蛊惑而欢欣鼓舞的灵魂”,而罗曼•罗兰在小说中显然赋予了它更丰富的涵义。这是一种永远有所追求的强有力的灵魂。他也许不能改变环境,却有力量抵御环境对他的侵袭与腐蚀;他也许在追求中屡遭挫败,但他毕生战斗,像一条永不静止的河流。这样,在他生命终了之时,即使未能把握(作者认为也不可能把握)人类的最高真理,灵魂也能达到宁静和谐的完美境界,在作者心目中,这就是人力所能求得的“至高无上的真理”了。生命不息,战斗不止,在和命运的搏斗中达到心灵的和谐,这就是《母与子》的命题与哲理,也是罗曼•罗兰绝大部分创作的基调……“一瞬间,我明白了这篇文章是母亲在接受手术之前在病房里写就的,在命运难测的情况下她写下这样的文字,是她的自勉,也是准备着“万一”发生的时候,留给人间的遗言。

1986年末,母亲探视了一位弥留之际的亲戚之后,开始与我谈论“人的一生应该怎样结束”。她说,这位亲戚浑身插满了管子,样子非常痛苦,“生不如死的生,到底有没有意义?如果我生命的终点是这个样子,我绝不接受。”那时我对她这种前卫的论调完全不能理解。

九十年代中期,我们在北京郊外寻找好墓地,安葬了已经去世十年和二十年的外公外婆的骨灰。回到家,母亲郑重告诉我,她走后不需要墓地,也不想保留骨灰。她认为中国的耕地已经很有限,养活十几亿人很不易,但是为了照顾多数人的习俗,还是会有耕地变成墓地。“我走了以后不想给地球任何负担”,所以如果不得已要选择骨灰盒,一定要选可降解的环保材料,千万不要为显示“孝心”去买贵重的。

起初听母亲谈起身后事,总是感情无法承受,但是随着岁月的推移,我感到这是她最担心的心事,才渐渐平静起来。在她的最后十年里,我们终于可以不再顾忌,像谈论一件家事一样心平气和地谈论死亡。

母亲常说,死亡是每个人都要面临的,是必然会发生的事,没什么好忌讳。要做最坏的打算,争取最好的可能。因此每年去医院复诊,她都要求医生无论结果如何要对她本人说实话,如果是绝症,那么她要早早订下时间表,把该处理的事情处理完。主治医生都知道她的脾气,所以向患者隐瞒病情的默认操作,在她那里一次都没有发生过。我出国以后,怕影响我的工作,她数次手术都没有叫我回家探望,而在电话里告诉我做手术的消息时,是她一贯的冷静的语调:“你不用担心,我已经挨了好多刀,多挨一刀没什么。我挨刀多的好处是不会因为听见病情就吓死,我还要把病吓走,哈哈。”

母亲的最后一次大手术是在2007年,她在突发脑溢血的剧痛中自己拨电叫了救护车,然后陷入重度昏迷。我和大哥赶回她身边,她在危笃状态下接受了紧急开颅手术,所幸医生妙手回春,手术极其成功,母亲获救了。后来她多次对我说,我这一辈子都是托好医生的福,每次搞到惊天动地到了鬼门关,还是被阎王爷轰走了。母亲常对我念起每个给她做手术的医生的名字,尤其是两次为她主刀的余宏迢大夫,她和余大夫保持了数十年的友谊,从医患变成了朋友。

艾珉 于2007年2月 胡昌群摄

术后第二年,母亲做好了遗嘱公证,开始整理个人物品,尤其是个人藏书。母亲一直期待我能学好法语,至少能过阅读关,能继承她的法语藏书。这时大概对我这个懒惰的女儿绝望了,便把全部法文藏书捐给了母校北大外国语学院。然后,母亲在书写困难的情况下一笔一画写出了图书和家用物品清单交给我,“这样,我走了以后你整理东西可以少花点时间。”我每次回京探家,她都要嘱咐我:除了吃的东西什么都不要买。我好不容易把东西处理好了,多一件都嫌烦。吃的东西也不要多买,不要到人走了东西还没吃完。

2014年秋天,母亲在越洋电话里告诉我“一个好消息”:协和医学院已经将捐赠遗体制度化,但是必须生前办好手续,捐赠志愿者和家属都要签字。在她的催促下,我专程飞回北京签署捐赠协议。在我离开故国的三十年里,母亲连接受手术都没有叫我返家,为了一件家事叫我回京,这是仅有的一次。大约她比我们更加真切地感受到身体在一天天衰老,生怕来不及在自己神志清醒的情况下签下这份协议。和很多捐赠者的家庭不同,我和胞兄对母亲的决定不感到意外。她多次说过自己数次死里逃生,都是靠了医术高明的医生,如果医学院能培养更多好医生,就会救更多人的命,她认为身后有机会给医学院做点贡献,何其有幸。

我最后一次见到母亲,是两年前的六月。前一年母亲因不慎跌倒造成大脑部分神经永久损伤,严重影响了阅读能力,我将自己在博客上写的回忆文章读给她听,她听后开心地笑着说,你写得很真实,尤其是和老巴(巴尔扎克)吃醋的部分,好玩!她指着出版社寄来的十卷本《罗曼罗兰文集》对我说,这是我编的最后一部文集了,画上这个句号,我想做的事都做完了,以后就按你期待的,只管吃喝玩乐。

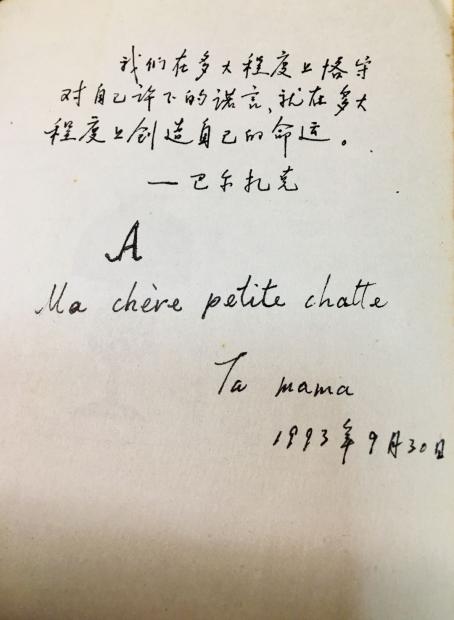

母亲在她翻译的《巴尔扎克传》扉页给我的题签

我和她聊起最新科学成果可能使人类实现永生,母亲立刻变得严肃起来,说:“人都永生了,地球还容纳得下吗?那么拥挤,还有生活品质吗?而且,没有死亡,没有生命的终结,那样的人生还怎样彰显它的可贵?对我来说,该走就走,才是幸福的。我已经准备好了,时刻准备着。”

2019年获得中华人民共和国建国70周年纪念章

这次返家,母亲最显得不同寻常的表现是她非常不情愿我出门,哪怕我去超市买点东西,从她视线里消失片刻,她都会抱怨。有时出门办事几个小时,她便会坐在靠近门口的椅子上眼巴巴地等待。我从小到大母亲都以极其开明的态度对待我,哪怕是危险的青春期都从未设过门限,是我朋友圈中有口皆碑的“解放牌”家长。我出国三十年,回家休假完要出发时她总是很大气地对我挥挥手,虽然从车窗回望的时候会看到她寂寥的身影和稍显踉跄的脚步,但从未以这样依依不舍的态度对待年过半百的女儿,让我错愕不已,甚至不耐烦,问她“为什么忽然这么缠人?”现在回想起来,难道她预感到数月之后一场世纪劫难即将降临,而在这场劫难中将与我天人永隔吗?难道她预感到自己来日不多,要抓紧时间和我道别吗?由于我的疏忽,她终活的最后一个环节——和一年才见得上一次面的孩子道别,变得不那么圆满,这是我永远的痛。

母亲往生的三天后,我从剧痛造成的麻木中恢复了知觉,想起她生前多次叮嘱,但没有写在遗嘱中的话:我走后千万别放哀乐,一定要用《贝九》给我送行。作为罗曼•罗兰版《贝多芬传》的译者,这是最好不过的选择。于是我在遥远的南洋,在耳机播放的贝多芬第九交响曲中长跑10公里,为母亲送行。回想母亲一生与疾病搏斗,与“扼住命运咽喉”的乐圣何等相像。她如同历经九九八十一难西天取经的唐三藏,将法国文学的丰硕成果分享给中国读者,圆满完成了自己的人生规划,她一生传奇、精彩,了无遗憾,如她在四十年前写到的:在他生命终了之时,即使未能把握人类的最高真理,灵魂也能达到宁静和谐的完美境界……这就是人力所能求得的“至高无上的真理”。在母亲心目中,贝多芬的《第九交响曲》,应该是用音乐语言唱出的“宁静和谐的完美境界”吧。

我不应用眼泪而应该用掌声为她送别。

2021年6月7日写于狮城

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号