阅读:0

听报道

1983年,母亲接下编辑出版《巴尔扎克全集》(以下称《巴全》)中文版的重任,从1984年《巴全》第一卷问世,到1998年第三十卷付梓,十五年间,这个早已作古的胖大叔,主宰了我们家的呼吸视听。俗话“三句话不离本行”,母亲就是这句话的真人秀。就连与我闲聊,也不时蹦出几句“巴尔扎克说过”,我的发小段钢有一次与我们同搭一辆车,至今他还记得母亲如何谈论巴尔扎克时代的法国幼儿园,感慨一个编辑钟情于自己的工作会达到何种地步。而我已经完全忘记了此事,因为此类发言是每天的家常便饭,甚至使我产生了一种厌烦和妒意,觉得在母亲心目中胖大叔好像比我更重要,于是不客气地称其为“老巴”,母亲并没有生气,而是很开心地跟着我一起叫“老巴”,渐渐的,《巴全》圈子里翻译家们也以“老巴”来称呼大文豪了。

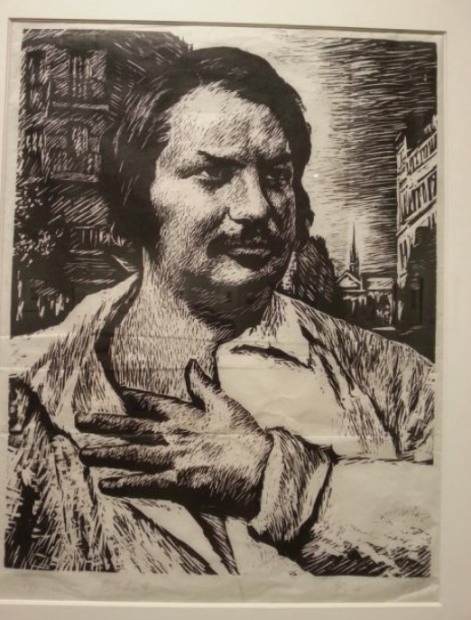

颜仲作《巴尔扎克肖像》在我家墙上已经挂了三十多年,是我家的“家庭成员”

老巴对我家的影响当然不只是语言。有一次母亲去上海出差,买回一个蒸馏咖啡用的滤壶,那时国人还没有喝咖啡的习惯,连速溶咖啡都没有普及,何况是咖啡豆煮出的滤泡咖啡。母亲告诉我,当年老巴写作时就是用这样的壶泡咖啡。后来她还真的委托出国的朋友帮她买咖啡豆回来,从那时起,我开始跟着母亲模仿“老巴”学喝滤泡咖啡。在我看来是学习小资的生活方式,而母亲却要靠着老巴式的咖啡来完成她的使命。

1980到90年代,即使是“朝内大街166号”(人民文学出版社的办公楼)这样的出版旗舰,仍然和几十年前一样用着稿纸和红笔,没有电脑编辑和排版, 用现在的眼光看,跟刀耕火种无异。今天用数秒时间就能完成的统一人名译名这样的技术性工作,那时完全要靠编辑睁大双眼去做。因为经常要彻夜改稿,为防半夜风寒,母亲自己裁剪缝制了一件又宽又厚的睡袍,睡袍的样子看上去有些怪异,后来我在一本画册上看到罗丹的《巴尔扎克》,才察觉那是山寨了雕塑上“老巴”那件睡袍的式样,待到全集出齐的时候,袖管已经千疮百孔。

母亲模仿罗丹雕塑给自己做了一件大睡袍,待到全集出齐的时候袖管已经磨到千疮百孔

《巴全》第一卷出版之际,负责装帧设计的张守义先生请来黑白木刻大师颜仲创作巴尔扎克像,作品完成后,颜仲先生特意亲手印了一幅送给母亲做纪念,从此老巴的肖像就占领了家中书房最显赫的位置,而我因老巴占用了母亲的注意力感到受了忽视时,就朝墙上的老巴挥挥拳头,甚至暗想母亲是不是爱上了这个其貌不扬但是会码字的大胖子?如果是那样我应该跟这个胖子决斗!

母亲还有一条“规矩”,就是亲自上门给翻译家们送稿和取稿,尽量不让他们跑腿,说这是“老文学的作风”。因此“老文学”的编辑工作既是脑力劳动,又是体力劳动。她上下班总是用一个大行李袋装满书稿,然后用行李绳捆在自行车的行李架上,我把这种通勤方式称作“跑单帮”,说她虽贵为“编辑老爷”,出入却像“陈奂生上城”(典故来自高晓声的小说)。

有一次母亲到资中筠先生家送稿,两人除了切磋翻译,又海阔天空聊得忘记了时间。母亲告辞时已是深夜,社科院宿舍楼下的存车处早已锁门,母亲不愿给资先生一家添麻烦,便扛着稿子从前门大街的社科院宿舍步行走回复兴门外的家。那时普通国人家中无座机,手中无手机,我见母亲深夜不归,不知发生了什么意外,又无从联络,吓得坐立不安,不敢入睡,想到母亲之所以如此忙碌操劳,都是“老巴”害的,就朝墙上的老巴像射去仇恨的眼光。直等到深夜将近两点,母亲才气喘吁吁地扛着书稿回到家。

我在北大求学的四年里,为家住北大附近的翻译家们取稿送稿的杂务,自然而然交给了我。“四人帮”倒台后,北大西语系又曾诚邀母亲回返任教,然而人文社老出版家蒋路先生以解决书荒刻不容缓的使命挽留母亲,母亲犹豫再三,最终打消了回北大执教的念头。我为此事一直耿耿于怀,尤其是上大学以后,看到其他熟识的北大教职员子弟可以就近每天回家,而我却每周才能回一次,而且还要搬运小山一样的书稿,难免怨怪母亲做了个愚不可及的决定,不仅害了自己也害了我。

和母亲同辈的张冠尧、王文融、袁树仁几位教授总是很体谅地把书稿送到我的宿舍,但是母亲一再嘱咐我,徐继曾教授是她的恩师、长辈,必须到徐宅去取送稿,而且反复叮咛要避开午睡时间,不要打扰徐先生休息。本来星期六上午我上完课就可以回城里的家,结果因为母亲的“三大纪律八项注意”,我要等到下午四点取完稿才能回城。而且,因为运送书稿的缘故,我也变成了“跑单帮”的“陈奂生”,除了一大包书稿,还有积攒了一星期的脏衣服,行李多挤不上公交车,只好不分寒暑冬夏骑着自行车往返。因为要及时将书稿送回家,也就错过了不少诸如舞会、郊游之类活动,对老巴的怨恨因此又进一步。

编辑《巴全》的那段时间,一贯对厨艺不甚热心的母亲,忽然钻研起烹饪来。起初以为是为了哄我高兴,后来才悟出来,她是为了招待翻译家们在家里吃饭。虽然主持着号称中文世界最庞大的全集出版计划,母亲手上却没有经费,八十年代知识分子的薪水养家糊口都十分不易,哪里有余钱在外宴客?为了老巴,只能发扬南泥湾精神,“自己动手丰衣足食”。

有一次母亲在某个饭局上吃到一道名为“芙蓉鸡片”的菜,向女主人讨来食谱,就开始在家试验。芙蓉鸡片主要原料倒是简单,鸡肉茸加蛋清,要做得有型却不易,不记得母亲做砸了多少次才摸索到“色香味俱全”的窍门,失败的成品当然是由我这个人肉垃圾桶来处理,以致三十多年过去,我一看见芙蓉鸡片就不由自主地反胃。

母亲自学成才颇有成效,到春节时做出满满一大桌十几道菜,确实不输给北京任何一个中档餐厅,而想到做菜的人是个大半辈子都不想为家务多费一分钟的人,那简直是人间奇迹了。《巴全》的编辑工作开张后,每年春节母亲必抽出一天来请编校组的教授们到家中聚餐,而十几道菜的准备是从年前开始的,我作为帮手,从采买和处理食材,到聚餐过后的洗洗涮涮,大约要跟着忙一个星期,错过了跟同学朋友的聚会,心里怨气冲天。那时我并不知道来聚餐的,堪称中国法语翻译界的“天团”:张冠尧、袁树仁、王文融、罗新璋、黄晋凯、施康强……而教授们凑在一起谈老巴的翻译,是我不感兴趣的话题,何况经常冒出我听不懂的法语,母亲的请客在我心里成了受罪的代名词,责任当然还是要“老巴”来负。

母亲的“工作内容”里还有一项,是给素不相识的读者代买书籍。上个世纪没有电商平台,休说是边远地区,就是大城市读者想买心仪的书也并非易事。母亲经常收到读者请求编辑帮忙买书寄书的信,总是来者不拒,在工作间隙采买、打包、邮寄,而读者写来读书心得或是请教问题,母亲也不厌其烦给他们写回信,有时一写就是几页。我忍不住讥讽说,这些字如果送去刊物能拿多少稿费呀?我少吃好几包巧克力了。但是母亲说:“这么多人喜欢巴尔扎克,让我觉得工作很有意义,就像你吃巧克力一样开心。”虽然少了巧克力,家里时不时收到从地图上查不到的地方寄来的散发乡土气息的花生、干果,寄件人有工人、民办教师、技术人员,都是热爱法国文学的读者。在网上下单就能买书的今天,编辑和读者的这种真情互动,大约一去不返了。

1998年,赶在1999年的巴尔扎克诞辰200周年纪念日之前,耗时15年、篇幅30卷、1200万字的《巴全》整体问世,打破了中文世界出版外国作家全集的纪录。

《巴尔扎克全集》中文版打破了中文世界出版外国作家全集的纪录

1989年巴尔扎克全集编校组游三峡。黄晋凯教授(左一)、张冠尧教授(左三)、袁树仁教授(左四)、人文社编辑徐德炎(左五)、艾珉(右二)、施康强(右一)。

作为编辑、翻译团队的统领者,母亲不仅精读、研究了巴尔扎克的全部著作,还为全集写下《总序》和绝大部分篇目的题解,外界报道均将她称为“主编”,而母亲坚称自己只是个责任编辑,我有一次在电话里与朋友闲聊,说母亲是《巴全》的主编,放下电话后便遭到一通责备。母亲说,《巴全》的译者们都是中国法语界的大家,我哪里好意思做主编把名字放在他们前面?从你开始就不许说我是主编,听见别人说也要立刻纠正……我马上举出日本出版界的惯例,说这种情况不说是主编至少也是个“监修”,为他人作嫁的编辑实在太不划算了。母亲说,老文学就是这样的。她举出了两部五十年代尽人皆知的长篇小说,告诉我这两部书原本都不受其他编辑看好,是人文社老编辑龙世辉化腐朽为神奇, 将退稿变成了当代革命文学的经典,而龙世辉一辈子默默无闻。

母亲为巴尔扎克撰写的评传和研究著述集

“至少我的译者都是第一流的,没有让我心累。我比龙先生幸运多了,还有什么好抱怨的。”

从那以后我遵母命四处纠正“主编”之说, 一边纠正,一边看到洪水泛滥一样的“主编”各领风骚,总不由得想起母亲挂在嘴边的“老文学作风”,跟稿纸加红笔一样,在今天看来,真是太、太、太迂腐了。

*纪念母亲艾珉(1934-2021)

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号