大二那年的一天,下课回到宿舍,从走廊就听见了里面的笑声。进去一看,室友们正围着一个陌生人说笑,此人大约30多岁,身量不高,白白胖胖,戴一副金丝边眼镜,说一口软糯如乔家栅糕团的江苏口音普通话。

室友介绍说,这是艺术教研室的徐小平老师,今天带来他写的校园歌曲《星期天》,征求同学们的意见。

这时刚好唱到:

不想上街也不想逛公园

没有友谊更没有恋爱谈

写了一首朦胧诗向谁奉献

呼儿嘿哟

插上了电炉寻求温暖

不知这该不该算一种巧合?刚刚获得合法身份的朦胧诗,和学校一向明令禁止的电炉,后来的岁月里竟然变成大学生活最值得回味的部分。

1988年北大九十周年校庆,东语系男神歌星池永强唱红了《星期天》,而那时原作者已经赴加拿大留学。等“徐小平”再次出现在公众视野的时候,是新东方联合创办人,继而是福布斯排行榜上的天使投资人,大约没有多少人记得,1988年的燕园,徐小平的名字是和《星期天》连在一起的。

到了1995年,《星期天》才和另外一些校园民谣一起以专辑的形式问世。但是,那时还有多少北大学生用写朦胧诗来打发无聊的周末呢?

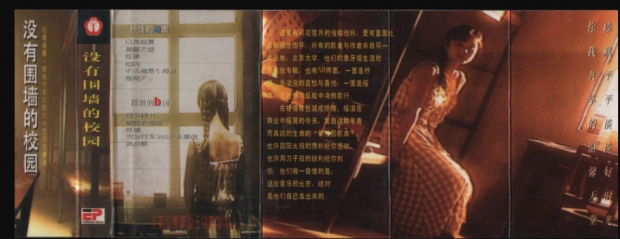

1995年问世的专辑《没有围墙的校园》,收集了80-90年代的北大校园民谣

发端于70年代末的新诗潮到了1988年,已经不需要冠以“朦胧”,写诗、读诗是大学生的生活方式,名气最大的当然是团委、学生会主导的大型诗会。

大型诗会场面宏大,但是嘘声永远多于掌声。嘘声是另一种意义上的北大“非物质文化遗产”,大型诗会上遇到诗作不够有新意,或者朗诵者的水准达不到听众的期待,立刻有排山倒海的嘘声伺候,当然,真的遇到佳作,或是朗诵打动了听众,也会出现掌声雷动的情景,因为嘘声的存在,北大的掌声才拥有了不容置疑的含金量。

当时,开创了北大八十年代诗歌黄金时代的四大才子——海子、骆一禾、西川、老木都已经毕业离校,而他们的诗作却在诗会上流传,在油印刊物上、在手抄诗集上接受师弟师妹的膜拜。那是一个对诗人的景仰远远超过学霸的时代。

海子

(左起)西川、骆一禾、陈东东、老木、欧阳江河、翟永明

诗会的主角也不限于北大人。记得有年初秋,几个从四川赶来、与北大无甚渊源的诗人,也借了当时两千多座位的大讲堂办诗会,竟然座无虚席,我跟室友本来走在去晚自习的路上,看见大讲堂灯火通明就挤了进去,一坐,就坐了一晚。可惜我完全忘记了诗人们姓甚名谁,热烈鼓掌之后也忘了到底读了些什么诗,只记得他们头发都很长,我们最多穿件夹克的天气里,他们每个人穿着大衣,而且都围了一条长得离谱的围巾,朗诵到动情之处,便要潇洒地将围巾向后甩去,让人想起影视剧里的五四青年。我们从大讲堂回宿舍的路上,便争先恐后地模仿诗人们甩围巾的样子,笑到腿软。

比起大型诗会,真正印在记忆里的是自发组织的小型诗会,十几个知己到未名湖畔席地而坐,读诗或是唱自创民谣。有时在均斋前的草地,有时在花神庙前,更多的是在石舫上。石舫无疑是人气最高的地点,尤其到了月圆之夜,必须提前在黄昏时分去占位。这么光荣而不艰巨的任务,往往是派给我这样不会写诗也不大擅长朗诵、又很想混迹其中的人。偶尔遇到已经有人捷足先登,便尝试与对方沟通,最终都是和平分享石舫的一个角落,皆大欢喜。

这些自发的诗会,通常从晚间七、八点开始,读诗的间歇,兼有草坪歌手的即兴演唱,我有时也带着刚学会的曼陀铃助兴,就这样一直持续到宿舍早已熄灯,女生宿舍早已大门紧锁的午夜。

未名湖畔以梦为马、弦歌不辍的月夜,瞬间在眼前清晰起来。

(全文完)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号