1979年春天的北京,照例是连日狂风大作,照例是沙尘漫天,但却是一个特别的春天。

先是一月,中美宣布正式建交,美帝不再是敌人。三月,小泽征尔率领波士顿交响乐团访华,邓小平和宋庆龄出席了第一天的演奏会,从此,在任何时间地点听西洋古典音乐都不会遭到举报了。虽然比起国家大事,自由地听古典音乐只是微不足道的小事,却令人觉得另一个时代真的开始了。

四月初的一个星期天,大哥外出回来,带回一本A4开本的油印诗集。

“你看看,这才叫做诗!多好的诗!”

“什么诗?”

我好奇地翻开诗集,浓烈的油墨味扑鼻而来,第一页印着陌生的标题——《回答》,陌生的作者名——北岛。

“卑鄙是卑鄙者的通行证

高尚是高尚者的墓志铭

看吧!

在那镀金的天空中

飘满了死者弯曲的倒影——“

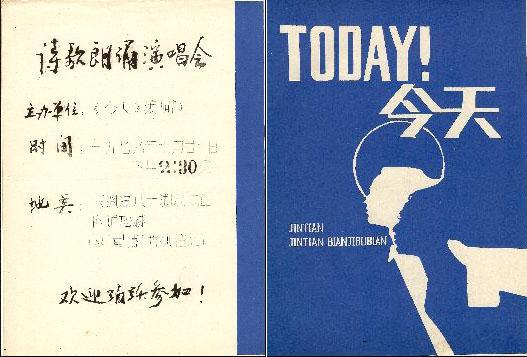

《今天》——五零后文艺青年的旗舰刊物

生命里应该会有这样的时刻,它悄然到来,绝不惊心动魄,却划分了此岸到彼岸,从此世界便不相同。

捧起油印诗集的时刻,就成了我人生中这样的瞬间。

“从来没见过这样的诗。每个字就像射到人心上的箭。你从哪里找来的呢?”我很好奇,因为过去看到的诗,都是铅字印刷品,不是在人民日报就是在《诗刊》,像这样纸质粗糙的油印册子,一看就不是官方支持的出版物,我一边赞好,一边暗暗感到心虚。

大哥得意地告诉我:“我刚去玉渊潭听了朦胧诗人的朗诵会,太棒了!他们朗诵完了就在那里卖他们的诗集,我也买了一本,一本一块钱,值得啊!也算我支持他们。”当时大哥当钳工的月薪十九块,一块钱巨款用来买诗集,而不是他爱吃的叉烧火腿,真的把我惊呆了。

两岁时的我和十四岁的大哥,大约在他眼里我们不是一个次元的生物

“去这么有趣的事也不带我!”我心里充满了羡慕和懊丧。也难怪,大哥比我大一轮,我直立行走的时候就跟他有超过一米的身高差,一个蹒跚学步的幼儿和一个校队篮球中锋,当然不是一个次元的生物。即使长大了几岁,在他眼里,我跟他就不是一代人,自然他认为有趣的事情是不会和他眼里的小毛孩分享的。

七十年代中期于无声处轰轰烈烈的地下读书运动(这是后来总结出的历史名词),大哥也被席卷在内,家里的各个角落出现了《西行漫记》、《静静的顿河》、《卡拉马佐夫兄弟》之类当时的禁书,后来,又出现了油印刊物,如《今天》。

我那时的阅读能力刚刚从小人书过渡到读“字书”,因为不被大哥平等看待的屈辱感,就硬着头皮去啃那些一半都是生字、情节更是无从理解的“大部头”,换来的是“你看得懂吗?“的揶揄。所以,他神往的”朦胧诗会“,是绝对不会想到带我同去的。

使我意外的是,当我对油印册子里的诗表示衷心赞赏时,一贯对我嗤之以鼻的大哥忽然平等友善了许多。他说,朗诵会的消息是他在从街上贴的大字报得知的(许多年后才知是北岛和芒克贴的),也不知道是什么场面,就去看看热闹。没想到去了那么多人,连树上都爬着人。场子大,人多,音响又不太好,到底读了什么诗也没听太清,所以还是读诗集最好。但是他终于慷慨地承诺,下次再有朗诵会,一定带我去。大概在他看来,能跟他一起喜欢朦胧诗,就像从猿变成人一样,是我生物进化的标志,所以从今往后可以把我当作一个同辈人来看待了。

因为受到了鼓舞,也是为了继续被当作一个大人来对待,每天放学后我就坐在窗台上读这本神秘的油印册子,背下里面喜欢的诗句。

“根紧握在地下,叶相触在云里,每一阵风过我们都相互致意,但是没有人能听懂我们的言语。”

“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”

“如果大地的每个角落都充满了光明,谁还需要星星,谁还会在夜里凝望,寻找遥远的安慰。”

这些诗句让我记住了北岛、舒婷、顾城、江河——这些一看就不像真名的古怪名字。

1986年12月,顾城(左四)、谢烨(左三)与舒婷(左一)、北岛(左二)等人,到成都参加星星诗歌节,并同游望江公园。(肖全/图)

大约从那个时代过来的人,看到这样的诗句以后,都有同样的反应:“诗竟然可以这样写!”

我在心里想的是,如果这样的诗才叫诗,那么过去看到的所谓“诗”,能叫诗吗?

从此,我私下将那个有文豪头衔的人写的诗叫做“瞎嚷嚷”。

母亲听说我跟大哥读朦胧诗的事,立即叮嘱:“你们私下读一读就好了,不要在学校里说这些事哦!会惹麻烦的。”

好容易不用偷偷摸摸听交响乐,又要偷偷摸摸读诗。难道生活里总要有那么一件本来不违法却要偷偷摸摸做的事?

母亲的提醒并不是空穴来风。报章上,时而出现声讨朦胧诗的檄文,一言以蔽之就是“让人看不懂的诗不是好诗,朦胧诗属于无病呻吟“。后来,则是像争论盐到底该不该咸一样,不厌其烦地争论“诗该不该朦胧”。

玉渊潭的诗会没等来。

意外的是,大哥破天荒地同意带我去他的同事在家里举办的小型诗会。

那是暮春时节的一个夜晚,我跟着大哥骑车由西向东穿过长安街,到了前三门的一座板楼——那个时代北京最新潮的公共住宅。所谓最新潮住宅,还是没有摆脱苏式宿舍的影子,单元房竟然没有起居室,宾主挤在本应是卧室的房间里,餐桌和书桌拼在一起,摆着那个时代算是丰盛的菜肴。

主人是一对新婚不到一年的夫妇,男主便是大哥的同事,一个爱写诗、爱读诗也爱做木工活儿的阳光大男孩。

晚餐后,诗会开始。客人们轮番朗读自己写的或是喜欢的诗——绝大部分是通过油印册子传播的朦胧诗。

这晚我是唯一的六零后、唯一的未成年人,也凑热闹读了一首与我的年龄完全不相称的诗——舒婷的《致橡树》,在场的五零后们竟然毫不吝惜地给予掌声,使我产生一种“少年老成”的错觉。

七十年代最后一年的北京,一个草根青年工人的聚会,没有猜拳、赌博,没有酗酒,当然也没有荤段子,有的是他们喜欢却不被权威人士认可的朦胧诗,这一切在今天看来简直恍若隔世。权威文艺报章围剿“朦胧诗”,有条罪状叫做“脱离工农兵”,其实,无论“朦胧诗”的作者还是读者,多数是大哥这样如假包换的工人阶级,用所谓“阶级分析”的观点说,“朦胧诗”才是中国工人阶级全面占领新诗舞台的结果,实在不明白某些人为何坐卧不安。

就是从那个夜晚开始,拜朦胧诗所赐,我混进了五零后的圈子,习惯了五零后的眼光和口吻。

过了几年,朦胧诗的争论算是尘埃落定。到我进入北大的时候,当年印在油印诗集里的陌生名字,都变成了铅字,登堂入室,诗歌的黄金时代就这样与我的大学时代完美同框了。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号