1977年暑假,母亲向单位请了一个月的进修假,又跟北大西语系的前同事借了一间宿舍,带我回到了燕园。从这年起直到我考进北大,几乎年年寒暑假,母亲都要做这样的安排。当时我的理解是母亲虽然离开了母校,但是心心念念还是这个校园,就像她的另一个娘家,不经常回来住住便无法化解乡愁。

一天,我游泳回来,母亲很高兴地告诉我,她偶遇西语系的德语教授严宝瑜伯伯,严伯伯欢迎我们今晚到他家去听贝多芬的交响乐,然后十分严肃地叮嘱:“但是你千万别在外面乱说听交响乐的事啊!”我不知道贝多芬是谁,但是听到过“交响乐”这个词,不久前,哥哥在家里的电唱机上放一种很奇怪的音乐,似乎是从哪里借来的旧唱片,受到过父母的严厉警告:“你要听交响乐就用耳机,不然你那快嘴妹妹到处乱说,惹上居委会就麻烦了。”

我从谈话的内容隐约明白了,“交响乐”是不被允许的东西,偷听让人抓到便是大祸临头。

我所不知的是,1974年,“四人帮”意在杯葛周恩来总理的“批林批孔”运动中,西方古典乐等“无标题音乐”和跟孔子、林彪八竿子打不着的的贝多芬也躺了枪。虽然四人帮几个月前倒了台,但是,可怜的贝多芬还没得到平反昭雪,听交响乐仍然是“违禁行为”。

1977年是贝多芬逝世150周年,本来中央乐团希望演奏贝多芬第五交响曲作为纪念,结果层层上报,最终是中央政治局开会才拍板批准,演奏是演奏了,但是曲目竟然不敢印在节目单上,变成一次半地下的非正式“平反“。在社会上,西洋古典乐还是禁区。

傍晚,我和母亲早早吃过晚餐,赶往燕东园的严宅。严伯伯不仅是母亲在西语系时代的同事,更是我的大姨和大姨丈在清华大学求学时代的师兄,因此在同事的友谊之上还多了一层亲情。

严府位于燕东园的一座爬满常春藤的小楼的二楼,夏日的黄昏,室内的光线已经十分黯淡。严伯伯和严伯母满面笑容地到门口来迎接我们,他们和我母亲按照西方人的习惯,相互热烈拥抱而不是握手,让我看得一脸错愕。

严伯伯爬上自家的阁楼,拿出他准备这晚欣赏的黑胶唱片。他不无得意地说:“我在东德留学的时候,省吃俭用买了七十多张唱片,躲过文化大革命,竟然一张都不少。”

母亲羡慕地说:“我从法国带回来的唱片,交响乐、歌剧,可是被砸到一张不剩啊!早知道得跟您取取经。”

“藏宝贝,那是有秘诀的啊!”严伯伯笑说。

母亲用夸张的舞台腔,学着电影中的台词应道:“是啊,共产党员藏起来的东西,谁也找不着!更别说是老地下党员呢。藏这么多唱片,可是比藏密电码(样板戏《红灯记》的梗)难多了。”

又是一阵大笑。

“你知道我为什么会学德语吗?是因为贝多芬。”严伯伯应母亲的要求,先讲解一下这个神秘的贝多芬。

抗战时期的重庆,还是一名高中生的严宝瑜,偶然听到音乐老师播放的《田园交响曲》,那时环境艰苦,连手摇唱机的钢针都买不到,只好用一根竹针代替。就是这根竹针播放的音质乏善可陈的交响乐,感染了一颗年轻的心。 考入西南联大以后,外语系学生除了英语还要选修一门第二外语,多数青年学子出于对纳粹德国的愤恨,不愿选修德语,而严宝瑜却因为贝多芬,踏入了德语文学的世界。

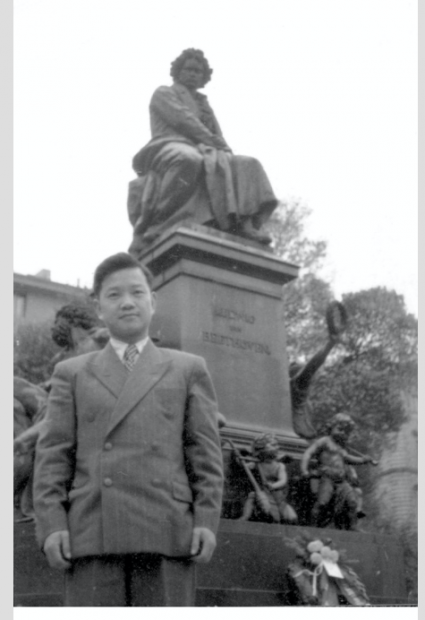

1956年,严宝瑜作为中国艺术团的随团翻译访问欧洲时,在维也纳贝多芬像前留影。

讲起贝多芬的一生,已经年过半百的严宝瑜眼里闪烁的是一个青年学子的神彩。那时我还只是一个小学三年级学生,除了革命歌曲,完全没接触过其他的音乐,更是第一次遇到这样一位对西方音乐如此着迷的长者。

“知道音乐有多神奇吗?文革的时候我被揪出来,他们批斗我,对我拳打脚踢,血肉横飞的时候我就在心里默念贝多芬钢琴奏鸣曲的和弦,竟然感觉没有那么痛——“

早前,我已从此时萌芽的伤痕文学里读到类似的情节,但是听到亲历者的述说,还是第一次,而且出人意料地云淡风轻。也许正因如此,四十多年过去了,我忘记了伤痕小说的悲情描写,却牢牢记住了这段话。

到了播放唱片的时间,严伯伯嘱咐夫人一定关好全部的门窗,并放下了窗帘。夏日的夜晚,房间显得有些闷热。我不禁脱口而出:“严伯伯,我们这像是要印《挺进报》。”

这冷不丁一句话让严伯伯愣了一下,母亲连忙解释:“丫头最近在读《红岩》,满脑子都是地下工作者。”

“哈哈,是啊,是啊。解放前进步青年印传单也是要这样的啊!”

那晚,严伯伯给我们准备的两张唱片,是贝多芬的第六《田园交响曲》和钢琴奏鸣曲《热情》。

严宝瑜抗战时期因《田园交响曲》爱上了贝多芬的音乐,这部交响曲也成了我迷上古典音乐的开端。

贝多芬的钢琴奏鸣曲《热情》因为列宁的加持而有幸最先获得解禁

时过境迁,我才悟出,选这两支乐曲不是随意为之,而是经过考量的。

《田园》是严宝瑜爱上古典乐的开端,只是原因之一,另一个原因是,它也是1973年费城交响乐团访华时应中方的要求演奏的曲目,理由是和原定的《命运》相比,它的政治敏感度没有那么高。而《热情》已经以“列宁喜爱的音乐作品”的名义,由中央电台广播过,到底是地下工作者出身的严伯伯,已经对被“觉悟高”的邻居举报做了充分的准备。

时长四十多分钟的《田园》,因为担心“打扰”到邻居,音量只能控制在能够听见的程度,完全不能和发烧音响听到的效果相比。但是经过严伯伯的讲解,它变得如诗如画,乡野风光、溪流潺潺、鸟语花香、雷电交加、雨过天晴,竟然可以用乐曲来描绘。音乐不仅可以用耳朵听,还可以让人“看见”、“想到”!

赴德国讲学期间,严宝瑜亲自探访了贝多芬获得灵感的溪流

“你可能想象不到,贝多芬因为生病,耳朵失去了听觉,他的绝大部分作品都是在耳朵全聋的情况下写的。他在这样困苦的状态下没有怨天尤人,他热爱大自然,讴歌大自然,梦想着人类大同。下次,你一定要听听第九交响曲里的合唱《欢乐颂》。“严伯伯低声用德语吟唱起席勒的原诗,还用中文翻译了一遍。那时的我,并不能理解这首诗的深意,但是这样的音乐,这样的精神境界,在我看来是那么神圣而富于魅力。

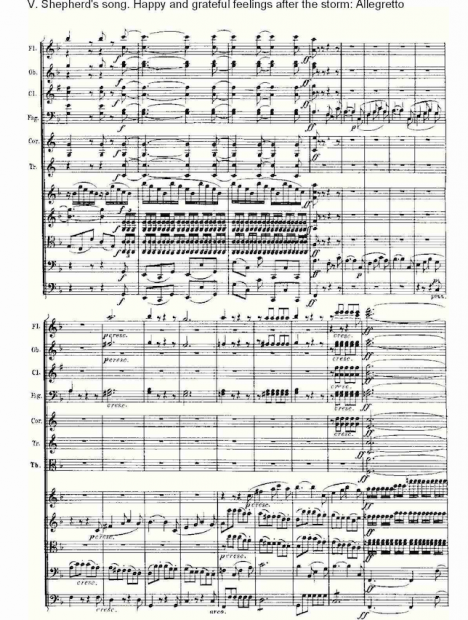

夜晚,我和母亲披着月色,一路走回位于未名湖北岸的健斋。那是一个满月之夜,月光将湖心的石舫映照得晶莹剔透,夜风吹来,夹着松木的清香,所谓美丽的燕园之夜,大抵如此。大约是因为时隔十数年终于和自己喜爱的音乐重逢,母亲兴奋得像个孩子,见四下无人,便用她的女高音哼唱起《田园》第五乐章“天霁后牧羊人感恩之歌”的主旋律,我也情不自禁地跟着哼唱起来。

《田园交响曲》第五乐章“天霁后牧羊人感恩之歌”的总谱

无论过去多少年,我都不会忘记在燕东园的那个夜晚,不能忘记严伯伯谈起贝多芬和他的音乐时眼里闪烁的光芒,在那个窗门紧闭偷听音乐的夜里,我的心里却打开了一扇窗,通向广袤无际的世界,而且谁都无法将它关上。

“我好喜欢严伯伯家的音乐!明天我们可以再去听吗?“我问母亲。

母亲吃惊地看着我:“你一个小孩,会这么喜欢交响乐吗?可是,现在全北大的人都在拼命要把四人帮耽误的时间夺回来,严伯伯工作很忙,不方便总去打扰。“

“那么我们下次什么时候可以去呢?“我有些着急。

“一年一次还是可以的。“ 母亲想了一下,回答。

“一年一次的话,一次听两张唱片,那么严伯伯的七十多张唱片,要听至少35年!等听完我比你现在都老了。“我真的感到很失望。

“我想想办法,不让你等三十五年。“

果然,天无绝人之路。她想到既然电台能播出“列宁喜爱的音乐作品“,那说明电台的资料库里还是保存了”封资修“的音乐资料。于是找到在中央电台做音乐编辑的表舅母丁朝原,请她在时间方便的时候帮我们转录一些古典音乐作品。表舅母立即慨然应允,但是接下来问题来了,转录使用的卡式录音带,在当时的中国尚属贵重物品,一般平民很难买到质量较好、适合录制音乐的外国原装带。于是母亲向她的各路专攻洋文的朋友们求助,请他们出国回来不要买丝袜、圆珠笔,一定要带卡式录音带。

就这样聚沙成塔,竟然攒起了几十个卡式带,靠朝原舅母的帮助,基本还原了在“史无前例“当中灰飞烟灭的收藏曲目。用砖头式卡式录音机听古典乐,成了我每周最大的享受。

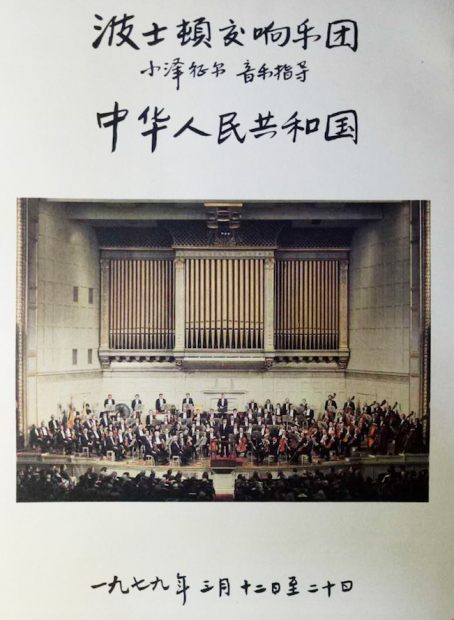

77-79年间的中国,仿佛时针走得特别快。到了1978年后半年,西洋古典乐的曲目陆续出现在中央乐团的节目单上了,79年3月,小泽征尔率领波士顿交响乐团访华,母亲很早就托文艺界的朋友领到了两张宝贵的现场演出票。

那是我有生以来第一次观看西洋古典乐的现场演出,而且还是由世界顶尖乐团呈现,母亲担心我不懂音乐会的礼仪,在外国人面前出丑,提前两个月耳提面命。例如,要穿整齐的衣服,音乐进行中不许说话、咳嗽、擤鼻涕,乐章之间不能鼓掌,要等全部演奏结束才能鼓掌等等,直到我倒背如流,她才放了心。

那时的北京,连个适合演奏交响乐的音乐厅都没有,中央乐团用的是为歌舞表演设计的民族宫礼堂,让波士顿交响乐团在那里演奏有些说不过去,于是在设备更好一些的计委礼堂(红塔礼堂)临时装了几块反射板,勉强达到了演奏交响乐的要求。

波士顿交响乐团访华演出的节目单,这份节目单纸质、印刷都十分精美,据说当时中国大陆还达不到这样的制作水平,是特意拿到香港去印制的。以毛笔字书写中文也十分别致,而且是繁体字、第一代和第二代简体字混用。

节目单中的首席演奏家合影

那是一场无论从哪个意义上来说都是历史性的公演。最早的消息,是由正在访问美国的邓小平亲自公布的,公演第一天,邓小平和宋庆龄亲临现场,并且在演出结束后接见了乐团的主演。还在偷听状态的古典乐迷,看到这情形才算真正放下悬着的心,相信几年前还在受批判的贝多芬,确实是彻底平反昭雪了。

邓小平、宋庆龄在演出结束后与小泽征尔及其母亲合影,对中国古典乐迷意义重大的历史瞬间

虽然剧场的硬件差强人意,但是小泽征尔激情澎湃的指挥之下,乐团的演奏让十多年没看过外国乐团演奏(1973年费城交响乐团的音乐会没有公开)的中国观众完全陷入了癫狂状态,一曲奏完,仅用“排山倒海的掌声”都无法形容那种气氛,每个人都使出了全身力气鼓掌喝彩,我连自己的手都拍红了,到第二天红晕也没有散去。我想,那不仅是对精彩的演出表达感激,更是经过漫漫长夜之后终于获得身心解放的人们,需要这样一个机会挥洒由衷的喜悦。

九年后的1986年,我成了北大的一年级新生。从这年九月起,校方按照严宝瑜教授的建议,设立了艺术教研室,开设了严教授亲自授课的古典音乐欣赏公共课,开课第一天,课室一下子涌进600多人,把课室里的花盆都打翻了。

不仅如此,欣赏古典音乐已经是北大校园生活的一部分。开学第一天,校园的音乐节目里传来克莱德曼演奏版的《欢乐颂》,那就是大学广播站的王牌节目——“未名湖畔音乐欣赏”的开始曲。它也是每周播出时段最长的专题节目,在追捧这个节目一年多以后,由于负责制作的师兄毕业,我应征这个空缺竟然获得录用,当年偷听贝多芬的小女孩,可以光明正大地通过全校的广播系统介绍古典音乐了。

第一次编辑节目,我情不自禁“假公济私”选取了贝多芬的《田园》交响曲,纪念1977年的那个仲夏之夜,我与贝多芬和交响乐美丽的相遇。我一直深信那是人生中最重要的相遇之一, 从那时起,灵魂有了音乐相伴,无论远行何方,都不会孤独。

(谨以此文献给母校北京大学百廿校庆,并致敬我的音乐启蒙老师严宝瑜教授)

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号